暗号資産の世界では、また新たな挑戦が始まっています。

最近話題になったのは、StripeとParadigmが立ち上げを進める新しいレイヤー1(L1)チェーン「tempo」です。

いまさら新しいL1? と思う方も多いかもしれません。

しかし、大手企業やベンチャーキャピタルがこぞって新L1を立ち上げるのには、それなりの理由があります。

本記事では、「なぜ新しいL1が出てくるのか?」「でもイーサリアムがあるのに意味あるの?」という疑問を整理しながら、今後の暗号資産市場におけるL1とEthereumの関係を考えていきます。

L1とは何か?

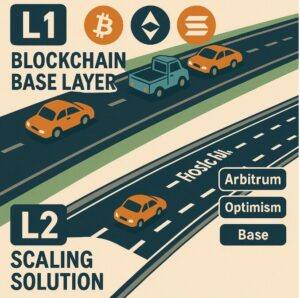

L1(レイヤー1)とは、ブロックチェーンの基盤そのものを指します。

ビットコインやイーサリアム、ソラナなどが典型的なL1です。つまり「国道」のような存在で、その上を多くの車(取引やアプリ)が走っています。

これに対してL2(レイヤー2)は、L1の上に作られた補助的なネットワークで、混雑を回避したり、速度や手数料を改善する「高速道路」のような役割を果たしています。

イーサリアム上にはArbitrumやOptimism、BaseといったL2があり、これらはEthereumのセキュリティを利用しながら、スケーラビリティを改善しています。

ではなぜ新しいL1を作るのか?

Ethereumがすでに世界の「標準基盤」として機能しているのに、なぜ大企業やVCは新しいL1を立ち上げるのでしょうか?

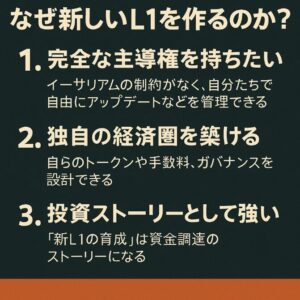

1. 完全な主導権を持ちたい

L2を作る場合、土台はEthereumです。つまりEthereumコミュニティのルールや技術的制約に従う必要があります。

一方でL1を立ち上げれば、アップデートや手数料設計、ガバナンスなどすべてを自分たちの裁量で決められます。

大企業にとって「基盤そのものを押さえる」ことは戦略的に大きな意味を持ちます。

2. 独自の経済圏を築ける

L1を運営すれば、自前のトークン、手数料、ガバナンスを設計でき、独自の経済圏をコントロールできます。

これは取引所トークンやプラットフォーム内通貨と似ていますが、L1そのものを持つとより大きな主導権が手に入ります。

3. 投資ストーリーとして強い

VCにとって「新しいL1を育てる」ことは、大きな資金調達ストーリーになります。EthereumのL2で競うよりも、独自のL1を立ち上げた方がインパクトがあり、資金や人材を引き寄せやすいのです。

EVM互換という現実解

とはいえ、Ethereumがすでに強力な基盤であることは誰も否定できません。

だからこそ、新しいL1の多くは「EVM互換」を選びます。EVM(Ethereum Virtual Machine)は、イーサリアムの「頭脳」にあたる部分で、スマートコントラクトを動かす仮想マシンです。

世界中の開発者はEVMに慣れており、ツールやウォレットもEVM前提で動いています。

つまり、新しいL1も「EVM互換」にすることで、既存の開発者やユーザーをスムーズに取り込むことができるのです。

tempoもその例外ではなく、Ethereumとつながる前提で設計されています。

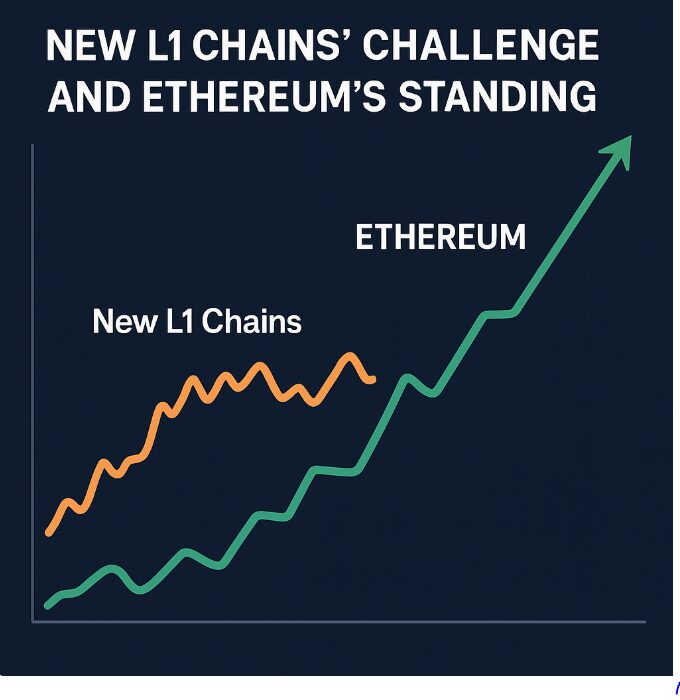

でも、Ethereumがあるのに新L1は無理じゃないの?

多くの人が感じる疑問です。確かにEthereumは「共通基盤」としてすでに圧倒的な地位を築いており、新しいL1がそれを完全に置き換えるのは非常に難しいでしょう。

しかし、新L1が挑戦できる余地は残されています。

1. Ethereumの弱点を突く

Ethereumは分散性が高い反面、手数料が高くなりがちで、トランザクション処理速度も遅めです。新L1は「もっと速く、もっと安く」という性能を前面に出して差別化できます。

2. 特定の領域に特化する

ゲームやDeFi、決済など、特定のユースケースに特化すれば「Ethereumではなく、このL1が最適」という立ち位置を築けるかもしれません。

3. ブランドとコミュニティ

「大企業が立ち上げたL1」というだけで投資家やユーザーの注目を集められるのも強みです。

特にStripeのような決済大手が関われば、既存の金融インフラとの接続で優位性を持てます。

Ethereumの「中立性」という強み

多くの新しいチェーンが「中立」を謳いますが、実際には誰かのコントロール下にある場合が多いです。

クロスチェーンや相互運用をアピールしても、その仕組みを握る主体が存在する限り、完全な中立とは言えません。

Ethereumは誰か一社が管理しているわけではなく、世界中の開発者とユーザーが分散して運営しています。

だからこそ「ハブ・オブ・ハブ(ハブの中心)」として機能できるのです。Solanaのような高速チェーンも重要ですが、「つなぎ役」としての中立性はEthereumが最も高いといえます。

まとめ:共存の未来

結論として、新しいL1がEthereumを完全に倒すことは難しいでしょう。

しかし「Ethereum中心+新L1がニッチを取る」という形で共存する未来は十分にありえます。

Ethereumは基盤であり、ハブであり、もっとも中立に近い存在です。一方で、新しいL1は「速さ」「安さ」「特化」「ブランド」という武器で挑戦していく。

そうした競争があるからこそ、暗号資産市場全体が進化していくのです。

おわりに

tempoのような新L1の登場は、「もうEthereumがあるのに無理じゃないの?」という素朴な疑問を呼び起こします。

しかし、無理ではなく「違う役割を担う挑戦」だと捉えるのが正しいでしょう。

Ethereumが“インターネットの基盤”なら、新しいL1は“特化型サービス”や“地域ネットワーク”のような存在になるかもしれません。

これから数年、暗号資産業界では「中立性」「相互運用性」「基盤としての強さ」をめぐる議論がますます活発になるでしょう。

その中心には常にEthereumが存在しつつ、新しいL1が次々と挑戦を仕掛けてくる。その競争こそが、ユーザーにとって最も大きな恩恵をもたらすはずです。

コメント